高周波メス・サージトロン

高周波メス・サージトロン

| ●切る意味が進化すること |

| 手術を受ける患者さんにとって、手術の結果や手術後の生活、また生命にかかわる問題などの不安はいろいろあります。手術そのものに対しても、「痛い?」「腫れる?」「傷が残る?」など、心配は尽きません。手術が終わり、手術などなかったが如く日常生活を送り、以前にも増して充実した日々を過ごすことができれば何とすばらしいことでしょう。できる限り手術侵襲を軽減し、患者さんの負担を和らげてQOLを向上することは、外科医療に向き合う人々の喜びです。 現在、オペ室や外来治療室などの医療現場で使用される手術機器は多種多様ありますが、皮膚切開には金属メスを使用し、電気メスはタブーとされてきた一方で、機器の特性によってその結果に与える影響を考慮する事もあまりないのが実状です。しかし、実際の手術では、病気の診断や治療方針を決定するまでの時間は別として、いったん執刀が開始されると、切開したり止血したりする場面にかなりの時間を費やしている事もしばしばです。 このような視点から、切開・切除・凝固や止血のテクニック、さらには縫合の方法が「痛まない」「腫れない」「傷が綺麗になる」という低侵襲手術に不可欠な要素となり、手術機器の選択にもそれなりの検討が必要になります。皮膚切開は絶対に金属メスでなければならないのか?同じ電気メスでも種類によって、切開力や組織損傷に違いがあるのは何故なのか?レーザーの低侵襲性は本当なのか? 日本臨床ラジオ波手術研究会では、〝切る意味が進化すること〟をメインテーマに、このような疑問を解き明かすために、4.0MHzの高周波ラジオ波特性に着目しました。 |

| ラジオ波メス:滑らかな切開創 金属メス:挫滅した切開創 |

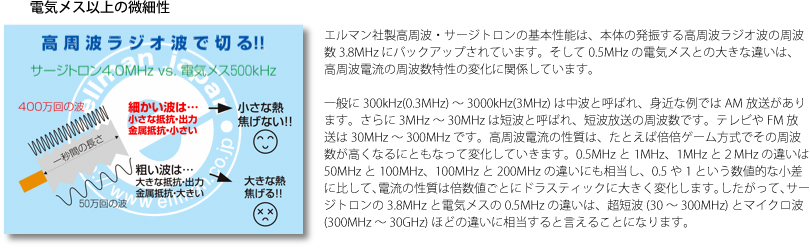

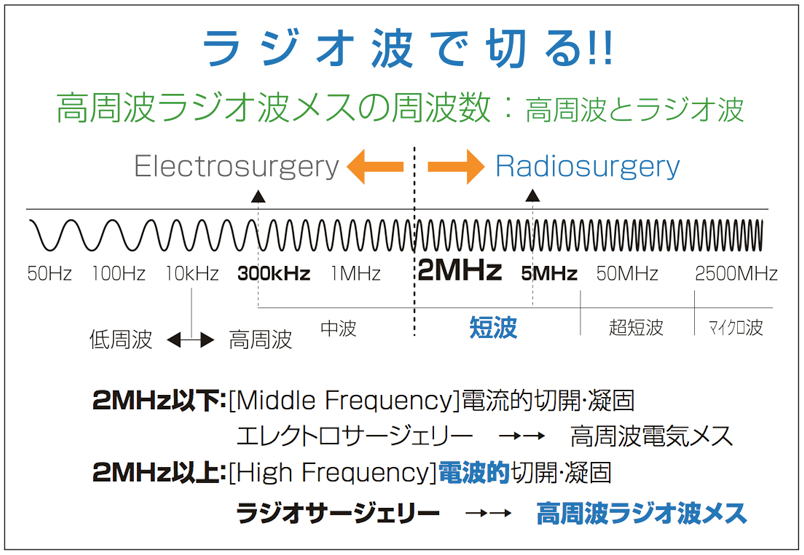

| ●微細性と低侵襲性:高周波電流と周波数 |

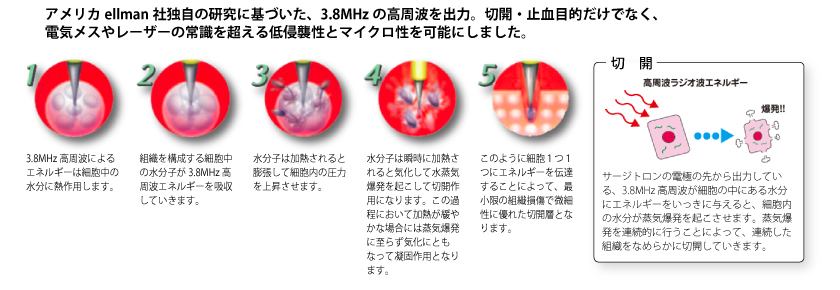

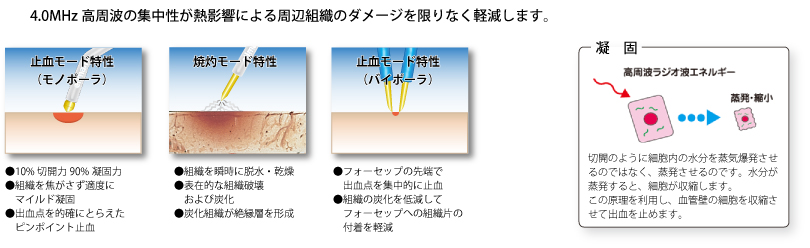

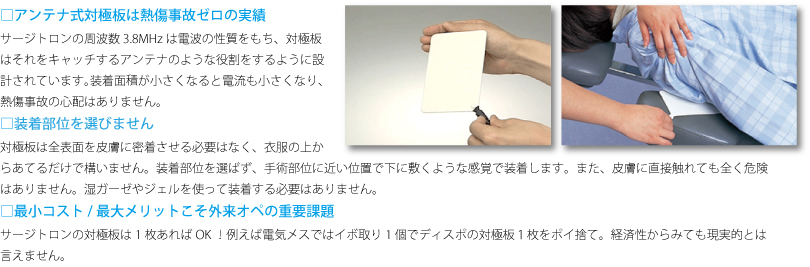

| 電気メスは、JIS規格によると300kHz~5MHzの主要搬送周波数帯にある高周波電流を生体組織に流して切開や凝固を行う電気手術器です。高周波電流は周波数が高くなるにつれて性質が変化し、1~2MHzを超えるあたりでは電流から電波に大きく変化します。 このため手術機器の特性も周波数の大きさによって異なります。一般的な電気メスの周波数は、500kHz~1MHzあたりですから、高周波電流の電流的性質を強くもつエレクトロサージェリーの領域にあり、電気を流す力で切ったり、止血したりします。 一方、1MHzを越えて2MHzあたりになると高周波でも特にラジオ波となり、電波的性質を強く持ちはじめて高周波ラジオ波メスによるラジオサージェリーの領域となります。 高周波ラジオ波メスでは、組織細胞中の水分子に対する高密度な集中性により、過剰な発熱や熱変性を抑えて炭化による組織損傷を最小限におさえることが可能です。低い周波数の高周波電流(粗い波)の高周波メスや電気メスに比べると、より高い周波数の高周波(細かい波)を特殊な方法で整流している高周波ラジオ波メスは、組織に対してより小さい抵抗で作用し微細性に優れた切開を可能にします。また、メス先電極部に対する抵抗も小さく金属部が熱せられないので、焦げ付きもなく滑らかに切開でき、金属メスと同様に皮膚切開や組織生検にも使用できます。 さらに、レーザーがその強力な破壊エネルギーで生体組織に作用するのに対して、高周波ラジオ波のエネルギーは細胞単位で、かつ、水分子にのみ作用し、白く煮えるような凝固を可能にします。たとえば、CO2レーザーを紙などの無機質な物質に照射すると焦げて穴があきますが、高周波ラジオ波は水分を含まない組織には作用しないため、熱を発生させることもなく、もちろん焦げることもありません。 このように高周波ラジオ波における微細性と低侵襲性により高周波ラジオ波手術は確立され、皮膚科・形成外科・耳鼻咽喉科・産婦人科・外科・整形外科・脳神経外科などの外科的治療に幅広く応用されています。 |

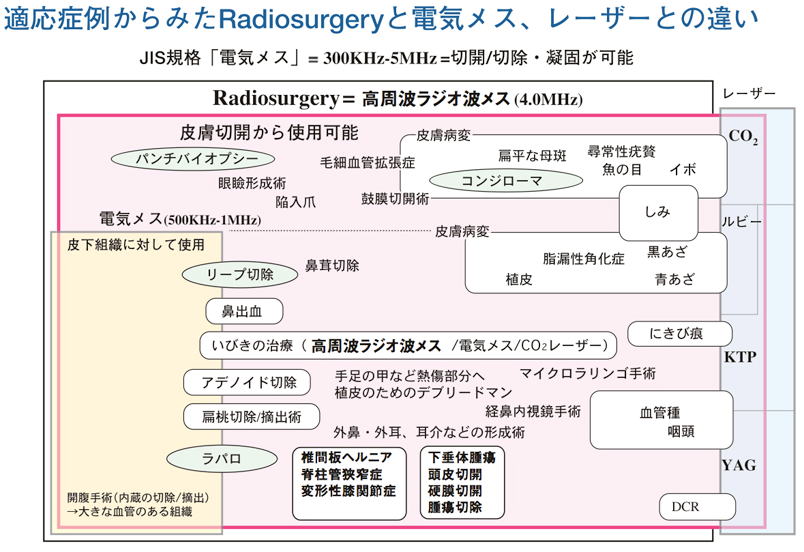

適応症例

| ラジオサージェリーのフォーミュラー |

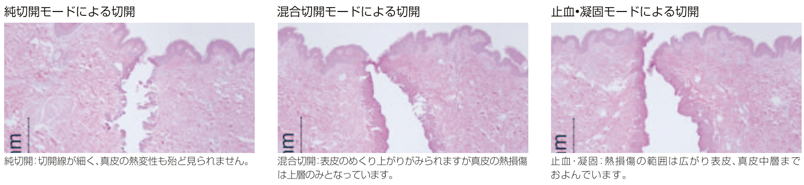

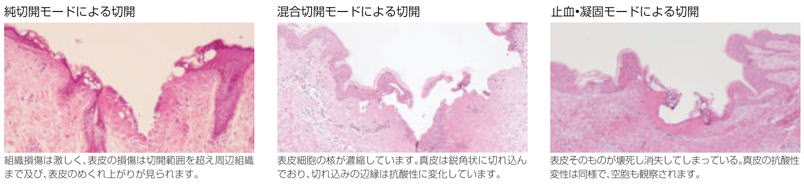

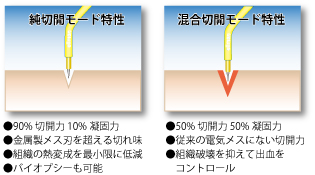

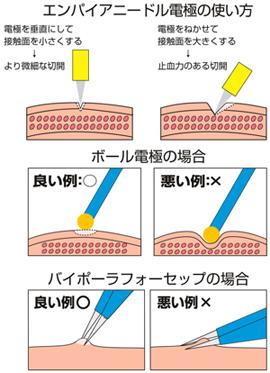

| ラジオサージェリーのポイントは、周辺組織への熱の広がり、いわゆる水平熱をいかにコントロールするかという点にあります。水平熱量を決定する要素は、操作速度、出力の大小、電極のサイズ、出力モードの4つです。 ●操作速度(電極の接触時間) 操作速度は電極を動かす速さのことです。電極が組織に接触している時間をコントロールします。電極の操作を遅くすると組織内の蓄熱量は大きくなり、また速くすると小さくなります。切開中の出血が多いときは電極をゆっくり動かし、止血力を高めるようにします。 ●電極のサイズ(金属抵抗の大小) 電極の大きさや長さ、形状も水平熱量を決定する大切な要素です。電極が小さいあるいは細い場合、通電抵抗が小さくなるため出力は低めに設定します。逆に電極が大きいあるいは太い場合、通電抵抗が大きくなるため出力を高めにします。止血力を求める場合には大きな電極や太いワイヤーの電極を使用します。 ●出力の大小(電流の強さ) 通電する出力の大小は電流の流れる量の大小です。出力が大きすぎると組織内の発熱量が過剰になり、火花がでて炭化の原因になります。出力が小さすぎても抵抗が大きくなり、組織が電極に付着して炭化の原因になります。 ●高周波出力モード(電流の性質) 高周波電流の性質(モード)によって発熱量が変化します。切開モードのとき最も少なく、止血モードのとき最も多くなります。混合モードはその中間です。 |

| ラジオサージェリーのテクニック |

| ●ラジオサージェリーのための切開テクニック メス先電極に力をかけずに、軽いタッチでなめらかに切開します。 メス先電極と組織との接触面積を小さくするほど切れ味が良くなります。 同じ場所を何度も重ねて切開するような場合には、切開毎に数秒以上の間隔をおいて熱を帯びた組織を冷やすようにします。 切開と同時に止血効果を必要とする場合には、メス先電極をゆっくり動かし組織への蓄熱量をコントロールします。 メス先電極を組織に押しつけると、組織片などが付着して切開力が低下します。 乾燥した組織は湿ガーゼで潤いを与えて切開します。 電極を組織にべったりと付けてから通電すると、通電しにくくなります。 ●ラジオサージェリーのための止血テクニック 止血用ボール電極などは、接触するかしないか程度にできるだけ軽く出血点にあてます。 血液が付着した電極をそのまま使用すると通電性が低下し、その結果、高出力が必要になり、組織の炭化を招きます。 電極による直接止血が困難な場合には、鉗子などを用いて間接的に止血を行ないます。 バイポーラは、先端を少し開き気味にして出血点を確実にとらえてから通電します。 ●ラジオサージェリーのための通電テクニック モノポーラ切開や止血は通電を始めてから電極を組織に接触させます。 バイポーラ止血は電極を組織に接触させてから通電します。 同じところを何度もかさねて通電する場合には、湿ガーゼ等で組織を冷やしながら通電すると過剰な蓄熱を防ぐ事ができます。 |

| Radiosurgery/Electrosurgery/Laser-surgeryによる皮膚切開の温度上昇 |